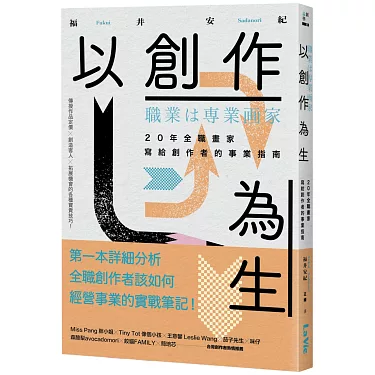

最近,我想推薦一本很有感觸的書,叫做 《以創作為生:20年全職畫家寫給創作者的事業指南》。

原本是隨手在圖書館借來的,沒想到一翻開就停不下來,

好看到我決定——我要買下來收藏!

這本書的作者是日本的全職畫家 福井安紀,

她靠著自己的畫作在日本生存了20年,真的是活生生的例子,

不是什麼虛無縹緲的「藝術家夢」,而是實際走過、靠創作養活自己的生活經驗。

我覺得這本書,特別適合正在用藝術、手作經營自己事業的人,

像我自己就是一直在這條路上掙扎、摸索,

裡面有很多觀念,跟我一直想說出口的、心裡感受到的東西,方向性超像!

讀的時候真的有一種:「啊!原來有人懂!」的感覺。

創作者的日常,不只是創作

書裡講的不只是畫畫技巧,而是更深入地探討:

- 怎麼經營創作?

- 怎麼面對不確定的收入?

- 怎麼讓藝術成為生活的一部分,而不是只能當興趣?

我特別喜歡作者講的一個觀念:

創作加上創業者的視角,會讓你更認真看待自己的作品。

這點真的打中我。

因為我一直覺得,「副業」是個很好的選擇,

它讓你在上班的同時,有一條抒發情緒、探索自我的出口,

也可以在過程中慢慢釐清自己:

「我是不是真的想走這一行?」

「如果沒上班,我會願意靠它生活嗎?」

但—

當你決定全職創作,那就是完全不同的視角了。

它不再只是興趣,而是你的飯碗、你的事業。

你會用一種更認真的態度去看待它,去學習經營、行銷,去面對現實。

書裡有提到一個我自己特別有共鳴的觀點,就是——

副業創作,時間真的很短很短。

我自己試過三種模式:

- 全職創作過

- 一半兼職+一半副業過

- 也有過 完全在公司裡上班的日子

所以,對於每一種生活型態下創作的時間差異,我是很有感的。

如果你是副業經營,創作時間通常就只是下班後剩下的一點點、或是假日那幾個小時。

可能你今天忙了一整天,晚上回來已經累到不行,硬是擠出兩三個小時來創作。

但如果你是全職創作呢?

一天可能有八個小時以上,都在跟自己的事業相處、創作、磨練技能。

那個進步的速度、還有對事業的投入程度,

長期下來真的會有很大的差距。

每天兩個小時,跟每天八個小時,

這種積累,會讓你的作品、事業成長得完全不一樣。

再來,作者也有提到一個我自己很有共鳴的主題:

關於結婚、生小孩,還有人生選擇這件事。

有時候,我們會因為害怕,選擇把一些真正想做的事情,一直往後延。

心裡常常想:「等我準備好了、存夠錢了、有足夠的安全感了,再來做。」

可是……

越等,越可能錯過。

作者分享他自己的故事時提到,他也很清楚知道:

如果選擇結婚、生孩子,對他的創作生涯、金錢收入一定會有影響。

但他還是選擇去做,因為——

結婚、生子,本身就是靈感來源。

夫妻間要磨合、生活中有很多現實課題,

但這些本身,就是人生的一部分,也是創作的養分。

如果一味地等到「錢存夠了」、「一切都完美了」才去做,

可能真正有錢的時候,

你也未必會去做那些曾經想做的事情了。

甚至等到那時候,你的心境、想法可能早已改變,

你會發現那些真正重要的時刻,早就悄悄溜走了。

以作者的例子來說,

他選擇了結婚、生子,甚至後來也買了一間中古屋(雖然不是什麼豪宅),

但依然靠著自己的全職創作撐起一個家,

在日本,妻子是全職家庭主婦,孩子也都慢慢長大。

日子是可以過得去的,夢想和生活是可以並行的。

我覺得這段話對我來說,是一個很大的提醒。

在創作這條路上,真的要抱持一個心態——

當下如果有想做的事情,就盡可能去體驗,別等「有了什麼」才開始。

因為你會發現,等來等去,日子就跑走了。

另外,書裡還有提到一個我也很有共鳴的點,就是——

「沒有完美環境,也可以創作。」

很多人會覺得:「啊,現在的生活環境不夠好,沒有適合創作的空間。」

比如跟爸媽住在一起,沒有屬於自己的房間;

或是總覺得,要有一間漂亮的工作室,才有資格開始創作。

但其實,真的不是這樣。

作者分享,他一開始也只是住在一間很小的宿舍裡,

沒有什麼華麗的設備,

所以他就根據自己的空間大小,去調整自己的創作——

可以畫小幅一點的畫作、用有限的時間去做能完成的事情。

就算每天只有一個小時,

他也會去思考:「在這一個小時裡,我能做些什麼?」

而不是等有一整天的空檔,或是等到有一個完美的環境,才開始動手。

這一點真的跟我的經歷很像。

以前我還住在家裡的時候,創作環境其實也不太理想,

有時候會覺得空間太小,或是家裡不夠安靜,

但我還是盡量在有限的時間裡,擠出可以創作的縫隙。

後來搬出來租屋,雖然房間大概就三、四坪左右,

但我一樣會想:「在這樣小小的空間裡,我還能產出什麼?」

這才是我們現在能思考、能行動的方向。

如果我們一直等到擁有完美的工作室、完美的設備,才願意開始,

那真的會錯過很多創作的機會。

因為創作最需要的,其實是——當下就開始。

當然啦,這位作者其實也不是一開始就輕鬆自在喔!

她創作將近30年,到了40歲才比較能習慣金錢來源不穩定這件事情。

尤其在日本這種文化裡,很多公司一年會發兩次獎金,

對他們來說,「穩定收入」是很根深蒂固的期待。(當然我也是XD)

我自己以前也在日商工作過,雖然我是約聘制,

從來沒拿過什麼年終獎金(哭)

但那種「沒有固定薪水」的焦慮,

真的會壓在心頭,讓人很難完全放鬆。

可是,我後來也發現,

不管你是創作者、手作老師、還是任何類型的創業者,

只要你選擇走上自己經營的這條路,

這種**「收入不穩定」**的狀態,

就是必須學會慢慢接受的。

雖然說得輕鬆啦,

焦慮還是會有,心裡還是會波動,

但有這樣的心理準備,

會讓我們在創業這條路上,走得比較穩。

以前我可能會想:「啊,我什麼時候才能月月領薪水?才能不焦慮?」

但現在我會告訴自己:

我們選擇了自由,也選擇了這種收入的節奏。

不代表我們就不會有穩定的收入,

而是收入的型態、節奏不一樣,

可能有高有低、有時候接案多、有時候靜悄悄,

這就是創作者、創業者的日常。

再來,書裡還有一個我很喜歡的部分,就是怎麼面對金錢匱乏的生活。

因為老實說,對創作者來說,收入不穩定這件事情真的很常見,

金錢匱乏,基本上是我們很容易遇到的日常。

但有趣的是,最近我跟一些同樣在經營事業的朋友聊天,才發現——

每一個人其實都在挑戰自己的心。

大家都在面對「不夠」、「還沒到理想狀態」的那些焦慮,

但我們還是選擇繼續走下去。

像我自己也會有類似的感覺。

雖然收入還不是很穩定,

但我還是會把一部分的錢,留給自己的小小夢想。

比如說,去咖啡廳工作對我來說就是一個夢想,

那是我很需要的生活儀式感,

所以我會把它列入「必要支出」。

但在其他方面,我就會盡量簡單,

像是平常吃的東西、購買的東西,慾望降低一點,

不需要每一樣都追求最好。

作者也有提到類似的生活方式,我覺得超可愛。

他很省吃儉用,但會花錢買一支高級的湯匙,或者漂亮的餐具。

即便只是簡單的一盤咖哩飯,

搭配那一支質感好的湯匙,

心情就會不一樣。

這種在小地方讓生活變得有質感,

我真的超級認同!

而且,作者還提到一個我超有共鳴的觀點:

「我們也許沒什麼錢,但我們有的是時間。」

我自己也常常提醒自己:

「時間,就是金錢。」

創作者最大的資源就是時間。

我們可以用時間來創作、來體驗生活,

不用完全被金錢綁住。

所以,儘管沒有太多錢,

我們一樣可以好好感受生活的美好。

像作者自己,為了省錢,不坐公車、不搭電車,改用徒步的方式,

慢慢走,慢慢看,

反而感受到更多日常生活的細節。

他甚至會分享,怎麼用便宜的肉煮出最好吃的料理,

在簡單裡面找到幸福感。

這點真的跟我好像。

就算生活簡單,還是可以去咖啡廳感受那個氛圍,

在有限的空間裡創作,

讓心回到創作最初的那個起點。

在書的中後段,作者講了很多實際經營創作生活的小細節,

像是怎麼跟客人互動、怎麼定價,這些都讓我覺得超有感觸。

關於「購買者」這件事

他提到一個很重要的觀念:

不管什麼時候,都要全心全意對待你的客人。

因為很多時候,第一個願意購買你作品的人,可能根本不認識你,

單純是因為喜歡你的作品,才決定支持你。

但如果一個人願意第二次、第三次回來購買你的作品,

那就不只是喜歡作品而已了——

他可能是開始喜歡你這個人,

認同你的理念、故事,甚至是被你的生活態度所吸引。

我覺得這點跟我自己經營手作也很像。

第一次買我的作品,可能是覺得可愛、有趣;

但如果他願意一次又一次地支持我,

那一定是我們之間,產生了一點什麼緣分。

也許是我作品背後的療癒感,

也許是我這個人的故事,讓他有了連結。

這些回購的粉絲,會慢慢變成你的專屬支持者,

我覺得那是一種很深的幸福感。

關於「定價」這件事

作者在定價上也分享了好幾個我覺得很實用的觀點。

1. 市場比較法:

他會拿自己的作品,跟市場上類似的作品做比較,

比如說,其他畫家可能是30,000日圓、50,000日圓、甚至100,000日圓,

那他的作品大概在哪個價位區間,

就可以有一個參考。

這就像我以前在定價黏土小物的時候,

也會看看市場上類似作品大概多少,

讓自己心裡有個底,知道自己站在哪個位置。

2. 「量」會改變你的心情:

這一點超真實——

有時候一個小物件,比如說一個戒指賣250元,

你覺得這個價格OK。

但如果有100件的大量訂單,

你會不會還是願意接?

雖然總金額看起來很高,

但當量變大了,心情會變,

可能會覺得:「哇,做到後面好累,好像不太想接。」

所以,定價不只是看單件值不值得,還要看量的狀況,自己的心情能不能承受。

我自己就有過這種經驗,

一開始想說:「小小東西不累啦!」

結果量變大,時間壓力上來,就覺得:「啊啊啊不想做了!」🤣

3. 三種價位,讓客人有選擇:

作者也分享了一個有趣的觀點,

很多行銷老師會建議設定三種價位:

- 一個偏高

- 一個中間(大多數人會選的)

- 一個偏低

但作者從顧客的樂趣角度來看,

覺得價格有差異,其實是給客人「花錢的樂趣」。

當客人看到不同價位時,

可能會好奇:「欸?這個為什麼比較便宜?那個又為什麼比較貴?」

這時候,就多了一個跟客人交流、分享理念的機會,

可以聊聊作品背後的故事、用心在哪裡,

客人會更了解你的價值,買得也會更開心。

有時候客人出門,心裡已經有個預算範圍,

可能今天就是想花個500元,

那他會在這個區間內選擇,不會去選太便宜或太貴的。

所以,讓作品有不同價位,

是幫助客人找到適合自己、花得開心的選擇,

而不是只是為了賣更多。

我覺得這個觀點,真的很貼心也很溫柔。

關於「市集經驗」這件事

最後,作者也有提到:

如果你有跑市集,

真的可以多去不同市集試試看。

每個市集的氛圍、人流、適合的商品類型都不一樣,

多跑幾次,就會知道哪裡是自己的場子,

哪裡可能就不用再花那麼多力氣投入。

像我自己以前也會想:「到底哪裡才賣得動?」

但有時候,真的只有去試過,才知道答案。

每一次市集的經驗,都是在摸索自己的定位,

也是在認識更多人、感受不同市場反應的過程。

再來,作者也有分享一個我覺得很實用的觀念:

關於「活動量」的重要性。

身為創作者,我們需要收入,這是現實。

除了提升作品的品質,也要提升我們創作者本人的狀態,

但同時,還有一個很重要的事情就是——

增加活動量。

活動量提高,認識你的人就會變多,

曝光度上升,你才有更多機會讓人看到你的作品,

進而轉化成收入,支撐你的創作生活。

作者講了一個很好的平衡思維:

- 如果活動量高 → 收入也有提升,達到可以維生的程度,這就是一個很健康的狀態。

- 但如果活動量很高,卻感覺作品品質下降,

或是遇不到真正珍惜你作品的客人,

那就要回頭去檢視,是不是哪裡出了問題?

是不是該調整一下活動的選擇、曝光的方式?

像我自己現在在跑市集,就有很深的感受。

有些市集,來的客人可能對手作沒有那麼珍惜,

只是看看、問問價格,並沒有真的理解我們背後的心血,

那在這樣的場合跑久了,會讓我感覺到心有點累。

所以,像這樣的市集,我會選擇減少參加。

但如果遇到一些質感好的主辦單位,

或是活動地點、客群比較符合我作品的風格,

就算準備起來再累,

我還是會盡量去參加,因為這樣的曝光度、

還有遇到真正欣賞你的人的機率,也會比較高。

「活動量」與「品質」的平衡

如果我們創作者一開始只專注在提升作品品質,

但曝光量、收入都很低,

那會發生什麼事呢?

會讓我們感受不到收入的實際成長,

久而久之,

作品再好,心也會慢慢陷入低潮。

我自己也有經歷過,

作品做得很用心、很喜歡,

可是如果外面沒有反饋,沒有收入,

就會慢慢開始懷疑:「我這樣做到底有沒有意義?」

所以,活動量跟收入的平衡,真的超重要。

參加活動、跑市集,

不只是為了賣東西,

更是去認識市場、理解自己適合的場域,

有些地方,讓你感受到滿滿的能量,

那裡可能就是適合你發展的地方。

當你在那裡獲得收益,也會帶來很大的自信,

而自信,是支撐創作者持續走下去的重要力量。

創作者最怕的,就是心情往下掉,還需要花很長時間才能恢復。

所以,不如一開始就思考:

- 怎麼讓自己的活動量跟收入,保持在平衡的狀態?

- 這樣,創作也會更穩定,心情也會更平和。

再來,我想分享書裡我最喜歡的一個章節,

它叫做—揭露自我。

這個概念我真的超級認同,

也覺得它跟我一直以來的想法很像。

什麼是「揭露自我」呢?

簡單來說,就是——

把你真正的樣子表現給客人看。

你喜歡什麼、不喜歡什麼,

就誠實說出來,

不需要為了迎合別人、去裝成「好人」的樣子。

因為真正吸引人的,

就是那個真實又舒服的自己。

作者用了一個很可愛的比喻來形容這件事:

- 如果你在超市買肉,

看到包了三層保鮮膜的肉,裡面完全看不清楚,

你大概會覺得:「嗯?這裡面到底是新鮮還是不新鮮?」 - 但如果肉完全裸露在外面,

沒有包裝,直接攤在那裡,

你可能也會覺得:「呃……好像太曝露了吧?不敢買。」😂 - 可是如果它包著一層剛剛好的保鮮膜,

讓你可以清楚看到內容物,

又不用擔心灰塵、蚊蟲,

這樣的包裝,反而讓人最安心。

這就像是我們對待自己的方式。

不是把自己藏得密不透風,讓人看不清楚你是誰;

也不是把一切都毫無保留地攤在陽光下,讓人覺得負擔太重。

而是—

適度地揭露,讓別人看到你的真實,

但又保持一點點邊界,保護好自己的空間。

作者說,「揭露自我」有三個要素:

- 對自己的慾望誠實

- 對社會有信任感

- 穩定的心理狀態

有時候,我們不需要太過直接、也不需要故意討好,

誠實地表達自己,剛剛好地露出內心的樣子,反而最有魅力。

我自己跟作者的想法真的很接近。

我一直覺得,

做自己,不用做過頭,但也不用做不像自己。

不用為了誰去扮演一個「乖乖牌」,

但也不用把什麼心裡話都一次倒出來給人看,

保持那個剛好的距離,

讓人知道你是誰,感受到你的真誠,

這樣就夠了❤️

最後,書裡還有一個我很喜歡的比喻,

我覺得它真的超貼切創作者的身分與位置。

作者提到,在藝術創作這個世界裡,也存在著主流與地下的結構。

- 主流創作者,就像金字塔頂端的偶像團體,

他們可以參加厲害的藝術博覽會、在百貨公司展示,

靠著這些大型活動、企業合作,穩定地賺取收入。

這種模式,有點像娛樂圈裡的當紅偶像,

擁有龐大的資源、經紀人、行銷團隊的支援。 - 但在偶像業界裡,

也有很多地下偶像,

他們可能沒有上電視,沒有豪華舞台,

但會在小咖啡廳、小劇場表演,

有自己固定的粉絲,還是能夠發售CD、賣周邊,

靠著自己的努力,經營屬於自己的舞台。

我覺得我們這些創作者,很像這樣的地下偶像。

我們可能不是主流、也不是最紅的那一群人,

但我們有我們的方式,

在自己的小天地裡,好好經營自己的喜歡,

讓那些欣賞我們的人,慢慢聚集。

這個位置,或許沒有企業經紀人撐腰,

但卻多了一份自由、真實做自己的空間。

我們可以選擇自己想做的作品,

決定自己要接什麼樣的案子,

用自己的節奏去生活。

有時候,我也會想,

身為一個「非主流」的創作者,我的價值是什麼?

其實,很簡單——

我的作品,是我自己喜歡的;

是從我的日常、從那些細小的感動裡生出來的。

我們不需要每次都準備得完美無缺,

不需要裝得像個完美的偶像,

因為我們不是站在舞台上給大家投票的那一群人,

我們只是真實地活著,創作自己喜歡的東西,

認識一些新的緣分,

然後慢慢經營出屬於自己的小小世界。

而這樣的生活,

對我來說,已經是一件很幸福的事了。

最後,想跟你們分享一下作者的小總結,

也加上一點點我自己的小小心聲。

說實話,作為創作者,

心靈崩潰的時候真的很多很多,

這真的要學會把它當成一件正常的事。

像我每次參加市集,

一次崩潰一次,絕對不誇張XD。

但作者說得很好,

如果我們能先承認「我並不完美」這件事,

很多時候,瓶頸就能跨過去。

當你覺得「我不想創作了」,

那就放下筆;

當你覺得「我好想睡」,

那就去睡一覺。

這樣的自己,才是最真實也最溫柔的。

熱情與現實,怎麼妥協?

創作這條路,

我們都會遇到心裡的競爭對手,

會有不安、會被干擾。

但作者提醒我們:

別和別人比,

每天每天,只要和昨天的自己比較就好了。

只要慢慢往前走,

用自己的步調、自己的方式,

這樣就夠了。

雖然作者說他不太喜歡自我推銷,

但他也認同:

讓別人知道「你可以做什麼」,是一件很重要的事。

有時候,別人翻看你的履歷、看見你過去的作品,

才會發現:「原來你也會做這些事啊!」

這樣就有更多的機會,

讓真正需要你的人找到你

在跟客人相處的時候,

我自己也跟作者的想法一樣,

保持一點點距離的平淡關係,是最舒服的。

每個熟客,我會記得他們、貼近他們,

有時候送點小禮物,

用自己的方式,表達我的感謝。

但也不會刻意黏太近,

因為每個人心裡都有屬於自己的舒適距離。

如果有些人選擇離開,

或者對我的作品沒那麼有興趣,

說真的,還是會有點傷心,

但我學會了——

讓他們自由去選擇。

如果離開是他們的選擇,

我也祝福。

這本書,貼近我想像的創作人生

其實這本書,真的很貼近我的心情。

是在某次逛誠品的時候,莫名其妙遇見它,

結果一看就停不下來。

它不只是一本講「心靈」的書,

也結合了很多實際的經營技巧,

像是怎麼定價、怎麼曝光、怎麼調整心態。

因為,賺大錢的方法,創作者可能不懂,

但我們懂的是—

怎麼用自己的方式,慢慢靠創作過日子。

就像作者把我們比喻成地下偶像:

也許不是最頂尖、最紅的,

但我們有自己的小舞台,

有自己喜歡的事情,

有一群願意陪伴我們走下去的人。

這樣的生活,其實就很美好。

只要用心去經營,

靠創作維生,真的有可能做到。

所以,真的很想把這本書推薦給你們,

如果你也在創作、也在掙扎,

希望這本書能像陪伴我的那樣,

陪你走過那些低潮、焦慮和不安的時刻。

如果你喜歡這篇文章,

也歡迎留言跟我聊聊你的感想,

或是分享你自己的創作故事,

我會很開心認識你❤️

我沒工商,但我真的很喜歡這本書👉🏻以創作為生:20年全職畫家寫給創作者的事業指南

推薦給你們!

最後我想說:

這篇文章如果你看到這裡,謝謝你。

也許我們正是那種「一樣敏感、正在尋找出口」的人。

如果你喜歡我分享的內容,Podcast、文字、手作或是某些讓你覺得「我有被理解」的片段,

歡迎你可以用一個很溫柔的方式支持我繼續做下去。

歡迎用小額的方式支持我👇🏻

https://forms.gle/WsNukiMtTz3osGPMA

祝你在創業的路上,有更多安心與喜悅^^

0 Comments